|

|

横浜市中区、楽しい自動車生活を創り出すお店<ASM>をプロデュースしています。S2000・RECAROを切り口に、色々な話題をお届けします。

|

|

|

|

7月度の1号車テストを富士で実施しました。目的はブレーキパッドの比較テストです。FERODO DS3000・DS1.11・開発中パッドM10・開発中パッドM12の4種類をそれぞれ使って比較しました。6月のテストではDS3000>DS1.11=M10、2月のテストではM10>DS3000と言う順で高木選手に評価されていたのですが、今回はタイムではなくてブレーキの比較を徹底して行なったため、より多くのデータを取ることができました。

結論から言うと、田中実さんの評価ではDS3000は絶対的な効きは良いが安定性に欠ける、つまり制動力が安定しないことと、踏み込んだ瞬間一瞬の効きの遅れがあるのが気になるパッドと言うことでした。もちろん未だS-GTでも現役で活躍するパッドだけに高いレベルにあることは間違いありません。気になるDS1.11はブレーキング時〜リリース時までのコントロール性が抜群に良くかなりの高評価でした。とにかく効きがリニアで100あるブレーキング性能の内60を使っている状態から3だけ踏み込むと3効き、そこから2抜くと2弱くなるようなイメージです。これがコントロール性に難があるパッドの場合、60から3踏むと8効き、慌てて5抜いてもローター温度上昇と共にパッドの効きが強まるせいで全く効きが落ちないと言う場面があります。DS1.11にはそういった悪癖が一切ありませんでした。あえて難を言えば思い切ってコーナーに突っ込んで行きたい時にやや絶対制動力が足りず不安定になる場面があったぐらいで、1号車レベルの車両で筑波2000を走るならベストに近いパッドでは?と絶賛されました。

開発中パッドM10・M12は摩材違いで、M10の方が初期〜限界制動まで全体的に効きが弱くなっています。6月度の高木選手の評価を受けて急遽用意した摩材がM12です。1本目DS3000、2本目DS1.11で走った後、3本目はM12を前後にセットして走行開始です。ここでのミノルさんの「評価は絶対制動力はDS3000以上、効きも安定している。ただしラジアルタイヤで富士(当然筑波2000や鈴鹿も含む)だとやや効きが強すぎる。」とのことでした。安心感としてはかなりのレベルにあったようです。4本目はフロントに前回使ったM10リヤにそのままM12をセットして走行しました。結果的にこのバランスが良かったようで、1コーナーのブレーキングで明らかに奥まで飛び込んでいるのが分かります。S2000はリヤブレーキを使える数少ない車種で、前後同じ摩材は当然として、リヤに1ランク制動力が高い摩材を使うことが可能な車です。これがあるセダンベースのスポーツカーだとフロントの4ランクダウンがリヤってことも珍しくないそうです。S2000でリヤローター径のアップをするオーナーさんもいるようですが、そういった点からもそれは理に適ったチューニングであると言えるでしょう。

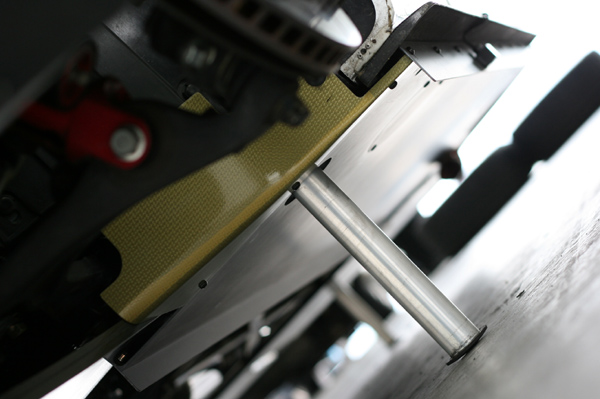

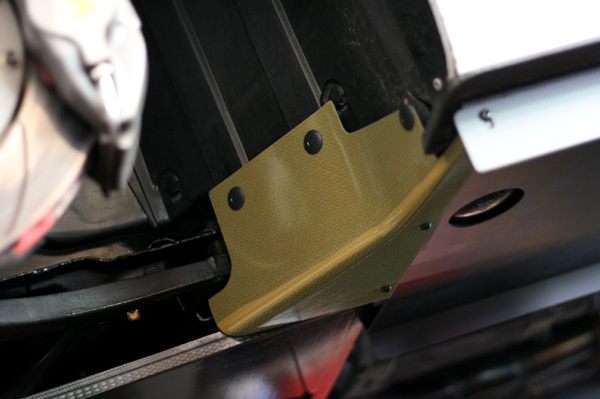

ASMの場合はフロントに大きなキャリパーを入れます。何も考えずそのまま使えば最終的にはフロント寄りのブレーキになってしまい、ブレーキキャパを使い切ることはできませんが、その領域までブレーキを使う前段階では絶対的な安心感とフィーリングでブレーキングを楽しむことができます。では1号車レベルになったらどうするのか?今回の結論ではフロントに対して1〜2ランクアップのパッドをリヤに使うと同時に、大量に空気が流れるセンター床にNACAダクトを設けてダクトを引き、リヤローターを冷却しました。結果的に今まで常時600度前後だったリヤローター温度が380〜460度まで低下し、フロントローターとの温度差が50〜70度程度に収まるようになりました。以前NACAダクトなしで空気を当てようとしましたが十分な効果は得られませんでした。床とNACAダクトの相乗効果が確実にあるようです。リヤローターの大型化など可能性はまだまだありますが、ラジアルタイヤ用としてはいいバランスのブレーキに仕上がりつつあります。

もうひとつの確認項目の4スロ用NACAダクトですが、ダクト装着時と閉じている時で吸気温度が36.5度/43.0度の差がありました。外気温26度/路面温度25度でのデータです。高速道路走行時(蓋あり)で43度前後の吸気温度でしたから6度以上の吸気温度低減効果が確認できました。冬が楽しみです。

■2008/7/11 1号車FSWテスト

ドライバー:田中実さん(ミノルインターナショナル)

チーフエンジニア:坂上(ASM)

チーフメカニック:大木(ASM)

メカニック:長谷川さん(ミノルインターナショナル)

We did the July’s test with the ASM car no.1. Our objective was to do a comparison with the brake pads. Comparing the FERODO DS3000, DS1.11, underdevelopment pads M10 and M12. At June, we did the test with DS3000>DS1.11=M10, in February we did M10>DS3000. We asked our driver Mr. Takagi for evaluation. Since, this test was more to test the brakes then the time, we manage to get a lot of data.

According to Mr. Tanaka Minoru the DS3000 is an effective brake but lack of stability. It has a late second for the brakes to kick in. Off cause the brake it self are at high level since its been used at S-GT races. With the DS.11 it has lot of control with when you step on the brakes and releasing the brakes. As especially for the rear it works linear. If you step on the brake 60 out of 100, you will get 60, same with releasing the brakes. If it was brake pads with bad control, with the increase rotor temperature the more you step on the brakes the more the brakes get stronger. With the DS1.11 has no habit of such thing, its stays stable at all range. Only thing when you go in the corner you just might feel the brakes aren’t working enough at one point. With the level, which the ASM car no.1 has, it’s just nice.

With the under development pads M10, M12 made out with different material the M10 feels more week overall.

First set DS3000, second DS1.11 after that on the third M12 for both. But Mr. Tanaka from Minoru International said that the brakes it self to stop the car is more then the DS 3000 and stabled. But with radial tires on Fuji, Tsukuba or Suzuka it’s a bit too strong but makes you feels safe. On the fourth trial we used the M10 for the front and M12 for the rear. From the results this was the best balanced, as especially on the first corner at the braking. The S2000 is one car which can uses the rear brake and off cause using the same brake pads, but also one rank higher for the rear.

If you do the same on a sedan-based sports car four-rank down is popular I think. With the S2000 owner changing the size of the brake rotor is also one way of the right way to tune cars.

For ASM we put a large caliper for the front. If you don’t think and just use it, in the end the brakes will be more on the front. You wouldn’t be able to use the full capacity of the brakes but up to that point there is a feeling of safety and joy of brakes.

how about when you reach the level of the car no.1? Bottom line, for the rear 1~2 rank up comparing to the rear and in the same time lot of fresh air goes through the center floor which goes through the NACA duct, to the rotor. For this usually it was around 600degrese which went down to 380~460Degreese. For this the temperature difference is within 50~70degreese.

Before we tried to send the air without the NACA duct but didn’t get what we wanted. It seems the floor and NACA duct needs to be together. Increasing the rear rotor is possible but with the radial tires, at the moment the brake is well balanced.

Another item we needed to check was the NACA duct for the individual throttle. There were about 36.5-43degreese differences with on and without. At when the Temperature of 26 degrees, road temperature of 25 degrees. At high speed was about 43 degrees with the intake temp. with six degrees of less intake temp, looking for-word in winter.

■2008/7/11 Car No.1 Fuji Speed Way test

Driver: Mr.Tanaka Minoru from Minoru International

Chief Engineer: Sakagami (ASM)

Chief Mechanic: Ooki (ASM)

Mechanic: Mr.Hasegawa from Minoru International

この記事のURL

https://autobacs-asm.com/blog/asm/index.php?mode=res_view&no=749#myu749

2008年6月、1号車富士テスト

|

|

|

|

|

富士でS2000 1号車のテストをしてきました。今回のメニューはブレーキパッドの比較と新しいデフオイルの耐久性検証です。ドライバーはいつもの通りARTA高木真一選手でした。

朝富士に到着して久しぶりに1号車に座った高木選手、「あれ?ステアリングがちょっと近いかな?」と違和感を感じていました。前のテストが2月だったのでもう感覚を忘れただろうと思っていたのですが、違和感ないポジションだったことはよく覚えていたようです。その原因はステアリングボス。前のボスより長さが伸びてドライバー寄りになっているんです。ドライバー寄りに変更した目的やアルミ削り出しだけど車検対応と言う製品特長を一通り説明すると感心しきりできた。その他、カーボン床を装着したことや吸気温度を走行中にリアルに確認するために追加した吸気温度計のことを説明していよいよ走行開始です。比較するブレーキパッドはFERODO DS3000、FERODO DS1.11、継続テスト中他社ブレーキパッド(仮称:M10)の3種類でした。DS1.11については今発売中のレブスピード誌で紹介されています。

1本目、確認のためアウトインでPITに戻ってきた高木選手にポジションのことを確認すると「これ、コースで走るとすごくいいね!不思議だけど違和感が全然ないよ。」とコメントをもらいました。元々高木選手はかなり寝かせたシートでステアリングは遠めにセットするタイプのドライバーなのですが、にも関わらずポジションに満足してもらえたのですから多くの人にとってメリットのある変更になったと言う確認ができました。この枠でDS3000と現在テスト中のM10を比較しました。今回の路面温度は22度、DS3000+POTENZA RE-11の組み合わせの相性がすごく良くて、FERODO使いの高木選手からかなりの高評価をいただきました。確かに前回テストよりずっと奥までブレーキングを遅らせているし評価が高かったことが納得できます。1本目の走行中にピットインしてM10に変更。前回の富士ではこのパッドを使っていたので、改めて確認してもらいました。DS3000より初期制動がマイルドな感じは前回と共通ですが、リリース側のコントロール性の良さは今回の路面ではDS3000に対して圧倒的と言えるほどのメリットはなかったようでした。

2本目、走り出しからFERODOの新作DS1.11をテストです。初期制動をDS3000と比較すると明らかに劣りますが、M10よりはあると言う感じです。絶対的な制動GはDS3000並ながら初期の立ち上がりはM10のようにマイルド、簡単に表現するとそんな感じです。リリース側のコントロール性はM10と同等のものを感じたようでした。ただしこれについても今回の路面コンディションに限って言えばDS3000がかなり良かったのでそれ程大きなメリットは感じなかったようでした。ASMのお客さんはRE-11+DS3000と言う組み合わせが多く、比較テストの結果は「一安心」と言えるものでした。

今回の路面とRE-11の高いグリップとの相性で言えばDS3000はレースでも使われているだけのことはある最高ランクのブレーキパッドであることがはっきりしました。高木選手が乗っているARTAガライヤもFERODO DS3000を使っているんですよ。それに対してDS1.11やM10はリリース側のコントロール性にも注力した新しい世代のブレーキパッドと言えそうで、今後チューニングパッドのトレンドを作っていきそうな感じです。

もうひとつのおもちゃ、吸気温度計もなかなか見ていて面白かったです。AP1だとテクトムCMX-100を装着して吸気温度を見ることができますが、AP1の純正吸気温度センサーは思い切りエンジン放射熱の影響を受けるアルミインマニ部分に設置してあるため、吸気温度の上昇と言うよりはセンサー本体の温度が上昇してしまうと言うデメリットを抱えているので、表示が本当にリアルな数値と言うわけには行きません。1号車はロガーデータを見れば吸気温度がすぐに分かるのですが、単純にセンサーを設置してそれを車内でモニターできるようにすればNACAダクトを閉じたり開いたり、あるいはダクトを追加したりして吸気温度をリニアに比べることができるので、今回試験的に追加してみました。停車中は52度前後、走行中は39〜41度前後(外気温15度)と言うのが今回の数値です。もうすぐNACAダクトを追加したボンネットに変更しますが、その時の変化が今から楽しみです。

■2008/6/2 1号車FSWテスト

ドライバー:高木真一選手(ARTA)

チーフエンジニア:坂上(ASM)

メカニック:大木(ASM)

オイル関連データ:中嶋さん(ペトロテック)

We did the test at Fuji Speed Way with the ASM car no.1. for the test menu we had was to comparing the brake pads and testing the endurance with the new deferential oil. For the driver as always we have asked Takagi Shinichi from ARTA.

First thing after arriving at Fuji in the early morning, our driver Takagi set on the car and felt a sense of discomfort. The last test was back in February and forgotten about the discomfort due to the steering-boss. Comparing from the previous boss, the length of it is more near to the driver. The reason to change the boss more near to the driver and using the aluminum and passes the inspection. We also told him about the carbon floor, and the heat gage to check the temperature of the air-intake. After that he was on the way. The brake pads we are comparing is FERODO DS 3000, FERODO DS1.11 and another bake pad from this certain company which is still under development called M10. The DS1.11 is also introduced on Rev Speed magazine.

After the first run, we asked him about the position and he felt strangely but just nice on the track without any discomfort. Since he is a driver who likes to drive a car with the seat position laid back and the steering far, but he was satisfied with the position. This means a lot of advantage for a lot of people. While doing this comparing the DS3000 and the under development M10. The road temperature was 22 ℃, the DS3000+POTENZA RE-11 chemistry went well. With highly evaluated with the FERODO from our driver Takagi. Comparing from the last test he was able to brake much more later. While at the first run, we pit in and changed to M10. We where using this brake pad at last Fuji and it was a good opportunity to compare. Comparing with the DS3000, the feel of braking is mild same like before but on the re-lease it much more advantage against the DS 3000.

For the second run, we tested the new FERODO DS1.11. Comparing with the DS3000 it was obvious the first braking isn’t like the DS3000 but more mild almost like the M10 to describe. The re-lease felt almost like the M10. Due to the road condition, overall the DS 3000 was the best feeling at the moment. Most of our ASM customers uses the combination of RE-11+DS3000 which makes the test good for us at the moment….

With the road condition, high grip of the RE-11 and the DS 3000 which its also been use on races which makes it a high-rank brake pad for sure. The ARTA Garaiya which Takagi drives also uses DS3000. With the DS1.11 and the M10 making the re-lease of the braking important and a new trend for tuning brake pads.

Another new item, the intake temperature monitor was fun to look at. With AP-1, using the Techtom CMX-100 to see the intake temperature but with the AP1 intake temperature sensor on the aluminum intake manifold which it self is very hot, instead of the actual temperature of the air the sensor it self becomes hot. So the numbers shown cannot be trusted totally. With car no.1, looking at data logger makes it easy to look at. Simply installing the sensor and make possible to check it within the car so that we can compare it with opening the NACA duct or closing it or adding another NACA duct makes it more linear to compare the intake temperature so we have install it for a trial. While the car is on still, around 52℃. While driving was 39~41℃(external temp.) was the result. Very soon we will be changing the hood with the NACA duct added on and I am looking forward with the difference.

■2008/6/2 Car No.1 Fuji Speed Way test.

Driver: Takagi Shinichi (ARTA)

Chief engineer: Sakagami (ASM)

Mechanic: Ooki (ASM)

Gathering relevant data: Mr. Nakajima (Petoro Tech)

この記事のURL

https://autobacs-asm.com/blog/asm/index.php?mode=res_view&no=696#myu696

POTENZA RE-11、マイナス1秒の進化

|

|

|

|

|

富士スピードウェイでのテストに向けて1号車の事前メンテナンスを実施中です。2月以来久々の富士なので前回と単純比較はできないですが、今回はタイム出しやセッティングではなくて、サーキット専用ブレーキパッドの比較や新デフオイルのテストが主な目的です。

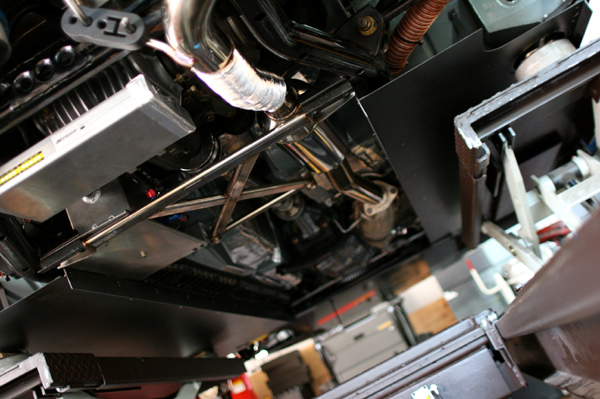

テストパーツ以外で今回から新規投入するパーツがいくつかあります。まずはセンターディフューザー・カーボンモデル。800g軽量化以上に今までジャッキアップポイント部が丸く開口したままでしたが、今回からはその部分にカバーを追加してフラット化しました。カーボンプリプレグ化されたバーティカルフィンや床本体はFRPモデルとは全く違う独特の質感がいい雰囲気を出しています。マフラーはSスペ70現行モデルをテストしていましたが製品化が完了したので今回からI.S.Designサイレンサーキットの1号車専用モデルに変更しました。篠浦組・組長、芸能人、あの色1号(敬称略)他、多くの皆さんが欲しがっている特濃こってりスープのラーメンのようなこのマフラーは残念ながら商品化しません。I.S.Designサイレンサーキットの方向性を確かめるために作ったプロトタイプモデルなので、音に興味がある方は富士スピードウェイのスポーツ走行で聴いて下さい!

We are preparing and maintaining car no.1 for Fuji Speed Way test. Since the last test at Fuji was back in February so it is not going to be easy to compare. The test is will be mostly testing and comparing brake pads especially for the tracks and also testing the new deferential oil. Instead of a time attack or set ups.

There is a few new parts we will be installing beside the test parts. First, the center carbon diffuser. 800g less weight, and a hole for the jack-up point which now we mad a cover for it to make it totally flat. With the carbon prepreg vertical fins makes it and give out a nice mood to it. We where using the current S-special 70 muffler up till now but we have changed to the I.S.Design Silencer kit specially for car no.1 (proto type) since the actual production product is done. Which lot of our regular customers are waiting to get their hands on. Unfortunately, this will not be out for the market. This was a proto type to check and to test the I.S.Design silencer kit (the actual production model). If you are interested to hear the sound, come to Fuji Speed Way while we test the car.

この記事のURL

https://autobacs-asm.com/blog/asm/index.php?mode=res_view&no=694#myu694

POTENZA RE-11、マイナス1秒の進化

|

|

|

|

|

FUJI SPEEDWAY MOTOR SPORTS DREAM 2008と言う富士スピードウェイが開催するイベントに合わせて、ビデオオプション富士スーパーラップが開催されます。ASMもそれにエントリーしました。走り慣れた鈴鹿・岡山・筑波と違って全く性格が異なるパワー勝負のサーキットでのタイムアタック、エントリーしている車を見るとBNR34GT-RやR35GT-Rをはじめ、仲良くしてもらっているCyber EVOさんやTOP FUELさんなど500馬力を軽く超えるターボチューニングカーばかり・・・。ASM筑波スペシャル2007はエントリーしている22台の中でおそらく最もパワーがない車と思われます。でもパワーがあれば速いってものじゃないことは鈴鹿で記録した2分11秒753と言うタイムが証明していますから、NAチューニングカーでも十分見せ場は作れるはずです。特にAコーナー〜100R、シケイン〜最終コーナー区間で大パワー車を追い回す、場合によっては抜き去ることが十分に可能でしょう。この時の様子は順調に走行できれば4月末発売のOPTION誌とビデオオプションに掲載&収録されるはずですので気になる人は書店・コンビニでチェックです!

今回のチームASMにはサクシードスポーツ市川さんも戸田レーシング矢野さんも不在です。プロキダイ柴田さん・ASM大木&坂上さん・紫電MCの加藤寛規選手だけでタイムを狙わなくてはなりません。エンジンパワーも少し削られ、ASM筑波スペシャルでは初走行のコースでエンジニア不在と言う最悪のコンディションですが、「FSWをASM筑波スペシャルが走ったらどれぐらいのタイムになるのか?」と言うお客様が感じている疑問に答えを出すことはできそうです。1号車記録した1分59秒68に対してどれぐらいのアドバンテージがあるのか全く興味は尽きません。

周囲の車とタイムを稼ぐ場所が違いすぎるので危険だし、ASM側も万全の体制じゃないですから無理はしません。現状でFSWを走った時にどんな感じになるのか、チェックすることが主な目的になるでしょう。とは言えタイムは気になりますよね。チームのみんなに聞くと「さすがに富士だとストレートがきつい」と言う声が全部占めていますが・・・ボクはちょっと違います。富士に合わせていくつか最低限の変更を加えましたが、それがぴったりと合えば面白い結果が出るのではないでしょうか?ターゲットタイムは・・・そうですねぇ、当日R35GT-Rが記録するタイムってことにしておきます。富士スーパーラップの翌日はいよいよスーパーオートバックス神戸に向けて出発です。

* 3/19追記 雨天につき、タイムアタック中止です。残念っ!!

この記事のURL

https://autobacs-asm.com/blog/asm/index.php?mode=res_view&no=579#myu579

マイナス0.473秒

|

|

|

|

|

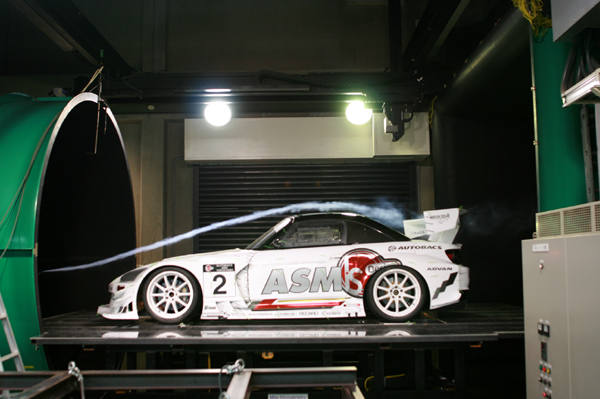

「ASM筑波スペシャル2007を風洞テストしてみませんか?」、ボルテックスGTウィング製造メーカーとして有名なナカジGRP 中嶋社長とチームサイバーEVOの皆さんから声をかけていただき、ASM S2000 2号車を三重大学風洞実験室に持ち込んで実車風洞試験をしてきました。ご存知の通りASMのエアロパーツはS-GTやワークスチューナーエアロパーツ、JR N700系のぞみ等空力性能を追求する分野のパーツ製造元であり日本有数のカーボンコンポジット工場のチャレンヂ製空力パーツを、S-GT500・F3・LeMansなど空力セッティングが重要なレースカテゴリーでトップドライバーとして有名な加藤寛規選手と空力を使いこなせるトップクラスのレースエンジニアのサクシードスポーツ市川さんにテストしてもらい、様々な改良を加えながらASM筑波スペシャルに採用したり商品化しています。ASM筑波スペシャル2007は空力バランスはかなり取れているし、出る数字と加藤寛規選手のコメントを天秤にかけると車作りの上ではドライバーのコメントを重視したいので、ちょっと違う着眼点で風洞テストに臨みます。

通常こう言った風洞テストではウィング角度や高さの変更、カナードの有無、前後車高バランスの変更などによってどのようにダウンフォースやドラッグ数値が変化するのか見極めてパーツ開発や実走テストに生かすのですが、ASMの場合はそう言った数値面は最終的に「タイムに出るのかどうか」が必要要件であり、過去の膨大なテストメニューの中で加藤寛規選手が見出した空力バランスがベストと考えているので、そう言った数値の追求ではなく気になる部分の空気の流れがどうなっているのか、そこを意識して2008仕様製作にフィードバックできるデータ収集を行いました。具体的にはフロント開口部付近の空気の流れ、ボンネットNACAダクト付近の空気の流れ、ボンネット4枚刃エアアウトレットそれぞれの空気排出量、床下フロントタイヤ前の空気の流れ、床下センター部分の空気の流れ、床下センター部分フロントタイヤ後ろ側の空気の流れ、リヤディフューザー周辺のエアインテーク付近の空気の流れ等です。速さの部分は加藤寛規選手のコメントが絶対的信頼感ですが、冷却やエンジンパワー面を含めた車作りに必要な空気の流れを理解することと、目では見えない床下の空気の流れをチェックすることを目的にしました。

結果は・・・当然詳しく書きません(笑)。ひとりでにんまりしています。床下の空気はほぼ完璧と言える流れ方でしたよ。ボンネットのNACAダクトからはスムーズに空気が入っていました。でも床下のNACAダクトからはそれ程入っていませんでした。この2つのダクトに関係する現象に関しては去年のテストでもちゃんと立証できていて整合性が取れています。NACAダクトによる空気取り込みは、その位置と形状とサイズを本当に詳細に吟味する必要があり、過去にそういった経験を持っていないとなかなかいい位置に設置することは難しいと言う話をつい最近チャレンヂ中村社長としたところだったのですごく納得できました。フロントカナード〜フェンダーにかけての綺麗な空気の流れは見ているだけで速さを感じることができます。逆に「ここの空気の流れがよくないんじゃないか?だからこういう現象が起きているんじゃないか?」と仮説を立てていた場所もズバリその原因となる空気の流れが目に見える形で現れたので、今年はきっちり対策できそうです。

三重大学前田教授、テストにお付き合いしてくれた&車両移動に協力してくれた学生の皆さん、そして誰よりも企画立案から準備、企画実現に向けての各方面との調整、素晴らしい設備、現場での取り仕切りなど、ボルテックス製品を筆頭にチューニングパーツのレベルアップと言う目標を掲げて本企画を実現に導いてくれたVOLTEX 中嶋社長、本当にありがとうございました。実車風洞テストの機会など、こうやって声をかけていただかない限り無理だったと思います。心から感謝します。

この記事のURL

https://autobacs-asm.com/blog/asm/index.php?mode=res_view&no=555#myu555

マイナス0.473秒

|

|

|

|

|

1号車の2月FSWテストに行ってきました。12月、1月テストの結果を受けてスタビライザーのレート、ロールセンターアジャスターの有無を見直してのテストとなります。前回から1点のみ変更した仕様で走り出し、2本目でドライバーさんのコメント次第でリヤバネレートをアップ、3本目でいい方のセットにブリヂストンのNewタイヤ、ポテンザRE-11を投入してタイムアタックと言うスケジュールです。最小限のパーツしか持って行きませんでしたが、もう既にコメントが読めるぐらいに絞り込めているので問題ありませんでした。

・1ヒート目 (9:12スタート/天候 晴れ/外気温 3度/路面温度 3度/コンディション ドライ)

タイヤはUSED RE-01R、前回のセットを引き継いで走行開始。2分00秒21〜80で連続ラップするなど速さを安定して示すことができていました。リヤスタビを前回から変更しての走行でしたが、それは当たりだったようです。100R進入時のアンダーステア、脱出時の姿勢変化が前回よりも大きかったのですが、高木選手からのコメントも想定の範囲内でホッとしました。

・2ヒート目 (10:46スタート/天候 晴れ/外気温 5度/路面温度 5度/コンディション ドライ)

タイヤは同じくUSED RE-01R、リヤスプリングを800ポンドにアップ。途中、フロントバンプソフト+2&リヤバンプハード+2、フロントバンプハード+2と減衰を調整してまとめ、結果的に100R進入時のアンダーステアや脱出時の姿勢変化も大幅に安定していい方向に進みました。タイムは2分00秒29〜67前後で安定しています。リヤバネレートアップはドンピシャでした。

・3ヒート目 (13:40スタート/天候 晴れ/外気温 8度/路面温度 13度/コンディション ドライ)

タイヤをNew POTENZA RE-11に変更、サスペンションセットは2ヒート目と同じで走り出しです。計測2周目でいきなり1分59秒98を記録。その後ダンパーを微調整を2回行い、ベストラップは1分59秒68でした。その前後も1分59秒91〜99で連続周回、しかも59秒台のタイムは全てスリップを使っていないので、RE-01Rとスリップなし同士の比較だと1秒近いタイムアップをしています。最終的なセットも高木選手にはすごく好評で、2007年10月の岡山国際サーキットでのテスト以来最もバランスよく仕上がっているとご機嫌でした。

タイヤに関しては全体的に粘りが出て乗りやすくなりいい方向に進みました。転がり抵抗が大きくなった感じがしたそうですがロガー上では各エンド部分でのトップスピードに差はないので大きな問題ではなさそうです。路面温度がかなり上がったので単純比較にはならないかもしれません。ASMに帰って早速車載を確認しましたが、確かにトラクションのかかりが良くなって車の動きがマイルドになっています。また、ハイグリップの恩恵でアクセルのリリースコントロールがいいのでクリップを外すことも少なくなっています。これはちょっとしたSタイヤですね。1号車のサスペンション・ボディ・エアロダイナミクス・エンジンパワーのレベルでは本来ラジアルタイヤでは役不足なのですが、RE-11ならかなりいい部分を引き出してくれそうな感じです。タイヤの減り方(減る量ではない)もRE-01Rとはかなり違っていました。

次回テスト予定は未定ですが、高木選手からいくつかの提案があったのでそれをテストするか、リヤのサスペンションパーツを再度装着してテストする方向でテストスケジュールを組み立ててみます。今回は結果的に1分59秒台に入りましたが、それよりも前回テスト結果から立てたテストメニューがぴったり合ったことの方が嬉しいかったです。3月発売のハイパーレブS2000ではASM 1号車のテストについて記述をしていただけるとのことでした。記事の内容は楽しみでも不安でもありますが、速さではなくて内容を求めている1号車テストの主旨はライターさんに十分伝わったかな?と思います。J's Tipoさんにも取材をしてもらったので、3月の発売を楽しみにしています。

・ドライバー 高木真一選手(S-GT300 ARTAガライヤ)

・エンジニア 坂上(ASM)

・メカニック 大木(ASM)

この記事のURL

https://autobacs-asm.com/blog/asm/index.php?mode=res_view&no=553#myu553

ASM S2000 1号車、FSW車載映像

|

|

|

|

|

雪の予報が出ていた横浜ですが「大雨」です。そんな天気のせいもあってか今日はS2000 Type-Sやポルシェ997オーナーさんをはじめ数組のレカロシートご購入のお客様がご来店になった以外は本当に静かな店内でした。ASMのお客さんは遠方からの車好きが多いので、雪が降ったり雨が降ったりすると途端にご来店される人数が減るんです。

そんな中でしたが大阪から飛行機に乗ってご来店されたM3乗りのお客様や雪を見越してセカンドカーでご来店になったS2000オーナーさんと色々話して過ごしました。会話の中でREDTOPドライバッテリー+ASMサーキットオイルキャッチタンクをご注文いただいたり、メールや電話でエキゾーストマニホールド07やFERODO DS2500の装着作業をご予約いただいたりする中、先日の富士スピードウェイの車載映像をモニターで流していたのですが、色々な車種のお客様が興味津々で見ていました。ホームストレートでのトップスピードは222〜223km/h、記録しているタイムは2分00秒1〜5、そのギャップに驚くお客さんが多いですね。エンジンは7,800回転でレブ縛り、スポンジフィルターもかぶせているしECUも安全マージンたっぷり仕様なのでこのあたりを詰めればまだまだいけるのですが、何とか現状のまま1分台には入れておきたいです。次回のテストでは100R〜300Rにかけて、さらにもう少しレベルアップできるのでは?と考えています。

ちなみに前回テストの走り出しは「フロント空力パーツ撤去、リヤウィング角度ゼロ」、走行セッション中に「リヤウィング角度+3度」、最終的に「フロントカナード+フロントリップ+リヤウィング角度最大」と空力パーツに変更を加えましたが、富士スピードウェイ程度の広さ(笑)だとトップスピードは同じでした。フロントリップを着けたからフロント側だけダウンフォースが増えるわけではありません。床と合わせて機能していますからね。床下に今ぐらい手を入れているとフロントをキッチリ決めるとセンターが効いてきます。ちなみに鈴鹿サーキットでASM筑波スペシャル2007のテストをした時も、ウィングの高さをMAXに上げてフロントカナードを二枚刃にした時と、2006仕様の高さにウィングを下げて(あの大きさ、あの形状で高さは5cm差!)カナードを一枚刃にした時を比較してトップスピードは全く同じと言う結果が出ています。・・・でも運転しやすくなるんですよね。当初は「空力パーツ要らない」と言っていた高木真一選手もとうとう「邪魔してないし乗りやすいから全部着けておいて」とコメントしていました。加藤寛規選手に続いて高木選手も陥落です♪

この記事のURL

https://autobacs-asm.com/blog/asm/index.php?mode=res_view&no=535#myu535

S2000 1号車、岡山国際のテストに向けて準備中

|

|

|

|

| 前の10件 | | < Back | Next > | | |

|